使える調査結果をめざして

マーケティングリサーチは、マーケティングの意思決定に使うために実施される。

使われてなんぼのもので、報告書の出来不出来はあまり関係ない。

たった2、3行の文章の1枚ペラでも膨大なグラフとあふれるコメントの大報告書でも価値基準は「使えるか(使えたか)、イマイチだったか」の1点であろう。

もちろん、1枚ペラと分厚い報告書では使う目的や場面が違うことはわかっている。

ところが、リサーチャーと云われる人たちは、どうしても調査手法や分析のやり方にこだわってしまう。

できるだけ、データをクリーニングし、洗練された手法で、美しいアウトプットを目指してしまう。

それも大切なことだが、調査結果が使われる場面への想像力が不足してしまう。

発注側の企業の担当も似たような状況にあることが多く、「使う場面への想像力」はなかなか難しい。

定性調査でも同じで、1枚のトップラインが書けずに発言録のまとめのような報告書だけになることもある。問題はモデレーションや分析方法にあるのかもしれないが、「使える分析結果」を出そうという意欲や能力不足かもしれない。

いままで、定性調査の調査手法にフォーカスしてアウラセミナーを行ってきたが50回を超えたので、そろそろ、使える定性調査を目指して行きたい。

残された時間も多くないし。

消費者(調査対象者)の3つのアポリア

われわれのモデレーション・分析は、以下の前提に基づいている。

モノやサービスを買ったり、使ったりするとき、消費者は自分の行動や感情に「意識的」でない(気づいていない)のが普通なので、ブランド選択理由を聞かれても答えられない。(そんなこと聞かれてもネー)

たとえ、意識できたとしてもうまく表現できない(ウーン、なんと言ったらいいか、ホラ、アレだよ)今までにない画期的な気づきであればあるほど表現するぴったりのコトバがない。マーケターはこれこそが知りたいのにである。

ここで、「こんなこと言ったら恥ずかしい、バカにされそう」との感情が働くと、表現内容が世間のステレオタイプに迎合しやすくなったり、適当なウソをつく場面が多くなる。

この3つのアポリアは専門家のB2Bインタビューではほとんどない。

例えばドクターに薬剤の選択の理由をインタビューするとき、自分の選択に意識的だし、選択理由も的確に表現できるし、プロとしての自負があるので合理化やウソをつく必要はない。(ステレオタイプはあるが)

しかし、同じドクターに好きなビール銘柄のインタビューをすれば、一般消費者と同じアポリアを抱えることがわかる。

仕事(生産活動)は意識的で、共通の表現があり、場の空気を考える必要がないのに生活(消費行動)は無意識、表現の必要がない、個人的なものなのである。

モデレーターの技量はこのアポリアを超えることで、その方法としてプロービングがあるが、前の記事のように心理学的よりもマーケティング的プロービングの有効性を最近は探っている。

マーケティング的プロービング

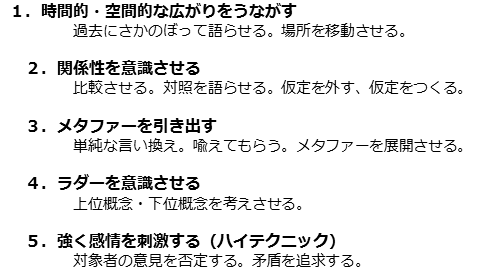

アウラでは、インタビュー調査のプロービングに以下の5つの方法をあげてきた。

この原則に大きな変更の必要はないが、プロービングする側(モデレーター)のスタンスに違いがあることを考える必要がある。

モデレーターのスタンスが、カウンセリング的立場か、マーケターの立場かでプロービングの内容が大きく変わり、インタビュー結果(分析)にも違いが出てくる。

プロービングはぼんやりした対象者のコトバや意味を再質問によって明確に確定的にするために実施される。「ホンネ」を引き出すためというようなことも云われる。

このホンネは、タテマエと対峙されるより、(無意識の)ウソや意識に登らない感情や認識という意味である。だから、個人の心理的な深層を探るためにプロービングが使われる。

しかし、我々はカウンセリングではなく、マーケティングインタビューを行っている。個人の心理より、マーケットの心理に関心があるのである。

だから、プロービングも、もっとマーケター視点で行われるべきである。

個人の心理的視点とマーケティング視点でのプロービングの違いは、

<ブランド選択理由の質問に「安いから、Aにした」の回答に>

個人の心理にフォーカスしたプロービングは、

・これは、とりあえず思いついた一般的な理由で、ホントの理由は別にある。とし、

・ホントの理由を気づかせるのがプロービング。となる。

とうことで、「安かった以外にAが良かった点は?」「あなたは他の商品も安ければいいと選ぶのですか?」というように個人の中に答えを求めて行く。

一方のマーケティング的視点のプロービングは、

・安かったという事実を有効なマーケティング情報として受取って

・安かった状況を詳しくプロービングする。

だから、「どれ(B,C)よりいくら安かった」「Aがいつもより安かったのか」「一緒にPOPなどはあったか、マネキンはいたか」とマーケットの状況を明らかにするという意思のプロービングになる。

インタビューの状況のため、1on1インタビューは個人の心理にフォーカスしやすく、FGIでないとマーケティング視点のプロービングはやりずらいと考えがちだが、どちらのインタビューでもマーケティング視点のプロービングは重要である。

「老」と健康コンセプト

自分が年老いた、若くないと実感するのはいつごろだろうか。若者のインタビューで高校生(男子)が中学生(厨房)を見ていて、「あいつら若いな!もうあんな元気は俺にはない」とつぶやいたのが最も早い老いの実感である。女性の場合は高校生くらいの肌を見るとその輝きに嫉妬するという発言だから大学生・OLになってからであろう。大体18~20才で老いを感じる。

自分が失ったわけではないが自分より元気だったり、きれいだったりするのを見て、そういった過去が自分にもあったことを思い、「もう、若くない」という感情がわく。でも、この感情の中には「まだまだ、私も」という気持ちがあるので落ち込むことはない。さらに長じると、「昔のようにオールで遊ぶと疲れが残る」「化粧落とさずに寝てしまった翌朝の肌が回復していない」などの実体験の話題が多くなり、このころは結構真剣に老いを意識する。この「昔に比べて」ということが、その後延々と続いて、最後が自分が「老人」であることの人生最悪の自覚が訪れる。この時期は個人差が大きく、肉体的老いよりも心理的、社会的老いの要素が強くなる。

この老いの自覚の各段階で飲食品の健康コンセプトの訴求内容・形態が変わる。初期は健康の中でも付加・付与する機能が重視される。中期に入ると健康診断という悪しき制度のためもあって、心理的な健康観が強くなり、機能としては付加・付与よりも「減」がコンセプチュアルになる。そして最終段階は、老から病になりその先に死が見えてくるので健康コンセプトの中身は宗教的、オカルト的、狂信的な要素が強くなる。

老・病・死と健康コンセプト

健康が飲・食品市場のゆるぎないコンセプトとなったのはいつからだろうか。

おいしさ、便利さ、手軽さなどのコンセプトが当たり前になりすぎて、刺激的な味にも飽きがきて、差別化できるコンセプトが無くなった。世の中も高齢化で成長よりも現状維持がなんとなく風潮になってきた。そこで、コンセプトとして健康がクローズアップされてきた、ということでいいのだろうか。

健康というコトバがいつから一般的になったのかはよくわからない。和語でうと「すこやか」とか「つつがない」とかがフィットするのだろうか。漢字で健康というと積極的・攻撃的な雰囲気が出てくる気がする。健康の反対は病気・ケガだろうし、病気・ケガはひどくなると死につながる。非常に直接的な恐怖であり、飲食品で対応するより医薬品・医者・病院の管轄となる。死の恐怖が薄い病気なら健康人と同じくらいすこやかに暮らすことはできる。(QOLの問題)病気とは関係ない健康人であっても死の恐怖・不安はある。これに対応するのも飲食品ではなく宗教であろう。(酒、麻薬は少し死の恐怖対策に効くかも)

この死をもたらすのは病気・ケガ、災害、戦争、犯罪が直接的きっかけとなるが、それ以外に老いることの先には死がある。飲食品の健康コンセプトの背景にこの老をすえると大きなコンセプトになり得る。

病に対しては先に述べたように医薬品の方がシャープである。シャープであることは使用がオケージョナルになるので常用されない欠点につながる。飲食品は常用されることで安定的な売り上げが確保できるのであって、ある病気の流行を待っているわけにはいかない。

人々の健康志向は老に対する恐怖と忌避に基づいていると考える。老とは成長を止め、現状維持も難しくなる状況のことである。だから、普通の人は10代後半から意識的・無意識的に老を自覚し始める。10代後半から老人までということは市場の大部分である。ここを取るには「アンチ老」という健康コンセプトが重要になる。アンチ老は美容・化粧品のコンセプトになっているが、実は飲食品にこそふさわしい。

『行動経済学の逆襲』

しばらく行動経済学関連の読書をしてなかった。タイトルはイマイチだが、セイラー先生の本をよみながら、もう一度頭を整理しようかと。

本流経済学が想定する「エコン」は「合理的期待」に基づいて選択しており、限られた予算の下で最良のものを選ぶ「制約付き最適化」を行い、それは「均衡」という概念に強く結びついている。このエコンの世界に対して現実の「ヒューマンの世界」を提案してきたのが行動経済学である。

ある行動を選択することで失われる利益のことを「機会費用」という。機会費用の表現の仕方で、印象は大きく違う。カード支払いと現金支払いで、カード支払いに数%の手数料が乗るとき、「現金割引」というか、「手数料上乗せ」かでは印象が違い、行動(選択)に影響する。のちにカーネマンとトヴェルスキーが「フレーミング」となずけたものであるが、セイラーは「保有効果」と名付けていた。

行動経済学が想定する、エコンに対するヒューマンの行動原理を最初に定式化?したのはサイモンらしい。サイモンは「限定合理性」という概念で、人の認知能力には限界があるので、複雑な問題解決のためにはすべての可能性を検討できないとした。

さらにリスク状況下での意思決定の形式理論は「期待効用理論」として、1944年にフォン・ノイマンとモルゲンシュテルンによって定式化された。『ゲーム理論と経済行動である。

そして、期待効用理論に代わるものとして提唱されたのが「プロスペクト理論」である。プロスペクト理論は、富の状態から「富の変化」に着目したことが最大の特徴である。

だいぶ、頭が整理できた?

時間収支仮説と社会脳仮説

ロビン・ダンバー『人類進化の謎を解き明かす』は社会脳仮説と時間収支仮説で現生人類がこのように繁栄したかを説明している。

時間収支仮設とは、現生人類を含む類人猿は集団を作って生活していた。そのときの課題は、時間収支のバランスをとらないと群れ(社会)や個体が崩壊してしまう。

時間収支とは「摂食、移動、強制的休息、社交」の時間の割り振りの問題で厳しい環境の中で、常に130%ほどの赤字になっていたという。摂食はわかりやすい、移動も定住生活ではなく狩猟採集だから、周囲の環境を食い尽くしてしまうので次なる場所へ移動する必要がある。強制的休息は睡眠だけでなく、アフリカの暑さを避けるために昼間の数時間は活動を停止しないと過熱で死んでしまう。生き残るだけでも大変な生活だったわけだ。

社交は群れ(集団)維持のために必須の行動だった。集団生活はストレスを生む(典型が子殺しからわが子を守るメスのストレスらしい)それを解消するのが社交で、具体的には社会的毛づくろいなのだという。(ノミをとっているわけではない)社会的毛づくろいによってエンドルフィンの分泌が促され、エンドルフィンは「愛情ホルモン」ともいわれ、毛づくろいするで互いに平和で愛情ある関係性をつくる。

この愛情は、母性愛とは違い、個対個の関係なので「近しい感情」と言い換えられ、その成立には「心の理論」メンタライジングが前提になる。ここで社会脳仮説の登場ということになる。時間収支のバランスには社会脳仮説が必要である。

一方、社会脳とは関係なく類人猿(現生人類)は2足歩行で4足歩行よりも移動の効率を75%も改善できたとダンバーは計算する。さらに2足歩行は太陽光線を受ける面積が少ないので冷却効果をもたらし、無毛になって汗腺からの汗の蒸発でさらなる冷却効果が得られて昼間の暑い時間も活動できることで時間収支が改善された。その他では食性の変化、肉食や料理によって大きくなった脳が消費するエネルギーを確保できたいう時間収支仮設とは直接関係ない進化もあった。(料理には火を使うが、火を発見してからすぐに日常的に料理ができたわけではなく、火を完全にコントロールするのに10万年単位の時間がかかったはず。とダンバーはいう)

社会的毛づくろいの「社交」時間は、「笑い」を獲得することで合理化された。それから「歌う」こと(ここで岡ノ谷先生のさえずり言語起源論を入れてみてもおもしろい)一緒に踊ること、火を囲んで談笑することが毛づくろいの効果(エンドルフィン)を劇的にあげ、そこから言語が生まれたという。言語から宗教・文化への道のりはそれ以前に比べて楽な進化だったかもしれない。

時間収支仮説そのものも新鮮だったが、進化のプロセスで「社交」が社会脳の進化に重要であったという視点が新しかった。